|

【データ】

【メンバー】 |

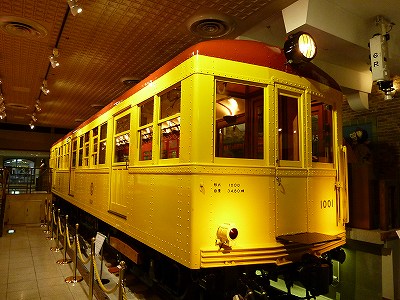

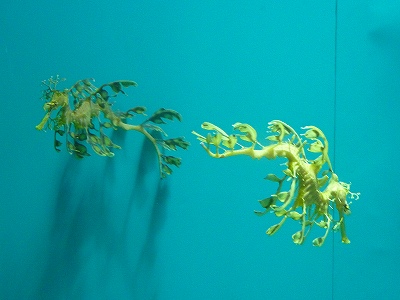

| 東京の単身赴任の休日を有効に過ごすための一つとして、K先輩がよく利用していたという「ぐるっとパス」というのを買い、美術館めぐりをすることにした。これはわずか2000円で、さらにメトロ丸一日乗車券2枚ついて、2800円という極めてコストパフォーマンスの高い品物である。有効期間は2カ月だ。唯一の欠点は、メトロの定期券を売っている駅でしか買えないことだ。多摩地区以外の無料施設はほとんど行って思ったのは、東京の人は文化に触れあえる機会が多く幸せ。税金を高くしてもいいのではとやっかみ半分に思った(^^)v 以下は、ぐるっとパスの東京巡りの記録だ。 第1回 10月1日(土)7:49行徳駅乗車 美術館の開館までは、時間があるので、人形町で下車する。この町は、少し前のドラマ東野圭吾の「新参者」(阿部寛主演)の舞台になり、印象的だったので散策してみたかった場所だ。A5出口を先ず、目についたのが、駅出口人形町交差点にあった11代230年続くという喫茶店「RON」、ブルーマウンテンが売りのようだ。人形町通り沿いに歩くと、大観音寺があり、奥には芸者新道という路があり、「よし梅本店」、独特の雰囲気の中、「きく家」があった。ドラマの第二章で取り上げられたところだ。ネット情報によると店内も独特で、一度は訪れてみたいところだ。   明治座を目指し、人形町通りを渡ると、京扇子の京扇堂や人形焼本舗板倉屋さんなど魅力的な店が並ぶ。「甘酒横丁」に入ると、ロケ地となった、ラーメン処「萬佑」、豆腐の「双葉」 「亀井堂」、手焼き煎餅の「草加屋」、和風雑貨の手作り工房日本橋ゆうま「ほおづき屋」と並ぶ。ほおずき屋さんも開店前だったが、「幸せお手犬」の紹介などドラマの解説が詳しいので、目をとめる。 そして春に来たい桜並木には、勧進帳の弁慶像があった。その先の明治座は、想像と異なり、近代的な建物であった。浜町公園を散策し、しだれ桜も春には見事だろうなぁと思いつつ、水天宮に参る。 谷崎潤一郎生誕の地に向かうと、「喫茶去 快生軒」があった。喫茶去とは禅の用語でお茶を勧めることだそうだ。大正8年創業。店の入り口には「食事はありません」「全席タバコ吸えます」との文字ににんまり(^^)v からくり櫓は江戸情緒あるとのことだが、時間が合わず、三井記念美術館に向かう。 ① 三井記念美術館 建物は重文の三井本館 国宝も6点保有 特別展華麗なる「京蒔絵」を見る 気に入ったのは ・四季草花蒔絵高坏(象彦八代西村彦兵衛 1719~73) ・大堰川三舟御遊蒔絵料紙硯箱(象翁六代西村彦兵衛) ・宇治川先陣蒔絵料紙硯箱(象翁六代西村彦兵衛)平家物語、宇治川の先陣 ・雪月花蒔絵文台硯箱(象彦八代西村彦兵衛) *シンプルだが格調高い、金色に輝く雲間から満月 ・春秋蒔絵紙料箱(象彦八代西村彦兵衛)すすき、はぎ、菊、おみなえし、ききょう ・四季草花蒔絵文台(初代象彦西村彦兵衛) ・時代祭蒔絵屏風(象彦八代西村彦兵衛) 7枚で、3扉めに信長と秀吉 蒔絵を堪能して、銀座三越の重厚な建物をめで、島根県や奈良県のアンテナショップがあることに驚き、ブリジストン美術館に向かう ② ブリジストン美術館 気に入ったのは ・レンブラント 夜の情景 ・コロー イタリアの女 ・クールベ 雪の中を駆ける鹿 くらべてわかるの解説は大変分かり易く良かった ③ ニューオータニ美術館 浮世絵の世界を堪能する。 ・歌川広重:名所江戸百景 モネ・ゴッホに影響 ・大はしたりの夕立:前景に大きく物体を配置する大胆な構図 *広重最晩年の作品であり、その死の直前まで制作が続けられた代表作。 近景と遠景の極端な切り取り方や、俯瞰、鳥瞰などを駆使した視点、またズームアップを多岐にわたっ て取り入れるなど斬新な構図が多く、視覚的な面白さもさることながら、多版刷りの技術も工夫を重ね て風景浮世絵としての完成度は随一ともいわれている。 ・鎧の渡し小網町:傘の女性が立つ ・二代歌川広重:諸国名所百景 ・尾州名古屋真景 → サヴィエールのノートルダム寺院より また北斎の遠近法の三ツワリノ法解説が面白い。下図のように三等分し地面を画面下1/3に配する ・富嶽三十六景 +10で46あるらしい 浮世絵の斬新な構図に欧州の画家たちが見本としたのが分かる。以下に特に印象的な作品を記す ・深川万年橋下:隅田川に浮かぶ船の中から、万年橋を見上げたような構図が印象的。橋のカーブが美し いアーチをもって描かれ、色彩も全体にすっきりと仕上げられている・江戸日本橋:日本橋の活気と遠く に見える富士が絶妙なバランスをもって描かれている。構図には、奇抜なまでに遠近法が取り入れられ ている。 ・御厩川岸より両国橋夕陽見:うっすらと染まっていく夕暮れの空。遠景は輪郭線を描かず、まるで影絵の よう。どこか物憂さすら漂う幻想的な風景。北斎の作品としては珍しい、全体的に静かでやわらかな印象 の作品 → コンフェランス河岸より ・遠江山中:足場も三角、足場と材木が描く形も三角、足場から見える富士も三角。奇抜な幾何学的構図 がこの作品の一番の特徴。しかし絵としての完成度は高く、藍摺もこの構図の妙を一層引き立てている → バクシー河岸より雨 クレーン ・五百らかん寺さざゐどう:高楼を持つらかん寺から富士を眺める人々を描いている。芸妓・子供・武士な ど様々な階級の人を描き分けた北斎の表現力の素晴らしさを象徴する作品で、不思議な空間の広がり を感じさせる。 ・神奈川沖浪裏:「浮世絵と言えば、これ!」というぐらい世界的に有名な作品です。ダイナミックな構図、静 と動の交錯 ・東部浅草本願寺:当時江戸庶民を驚愕(きょうがく)させた浅草御坊の巨大な屋根。雲をつくような火見や ぐら、空高くあがった凧、そして富士、これらをほぼ同じ高さに描いたこの作品は、北斎の奇抜な構図感覚を 象徴するかのよう ・駿州江尻無限、不動を感じさせる富士と、その前で一陣の風にさえ右往左往する人間の存在の小ささを 対照的に表現しようとしたのか ・凱風快晴(赤富士は晩夏から初秋の早朝に見えるそうだ) ・尾州不二見原:北斎が幾何学的構図を好んで使ったことを説明する時に必ず登場する作品と言える。丸 い桶を通して見える三角の富士。「桶屋の富士」とも呼ばれ、人物や桶の描写も非常に細かく、本シリーズ中の傑作 ・東海道吉田:富士の眺望が自慢の不二見茶屋で一服する人々。優雅なものごしの二人の女性は、富士を眺める特等席にすわって店の女将の案内をきいている。二人を乗せてきたと思われる駕籠かきは、汗をぬぐったり、草鞋を柔らかくしようと木槌でたたいている。こうした光景を、店の入口が額縁のように切り取り、さらに富士見窓の枠が画中画のように富士と美人を引き立てている ・甲州石班沢 本シリーズ中の傑作の一つと言える作品。自然の鋭く厳しい一面を、漁師の親子が岩上から投網を引き上げようとするこの図に集約させている。北斎の人物描写の上手さが凝縮されている。 ・本所立川 隅田川にそそぐ竪川の両脇に並んでいた材木問屋。高く積み重ねられた材木の間から見える富士。遠近法を駆使した北斎得意の構図 北斎は、「70歳まではとるにたらぬ」と言い、73歳で亡くなっている アンリリヴェールは、富嶽三十六景をまねて、エッフェル塔三十六景を残している。 「塔の上部で」「塔のペンキ塗り」「バクシー河岸より石炭商人」など興味をひく作品もあった。 ④ 国立近代美術館 気に入ったのは ・中村彝 《エロシェンコ氏の像》 重要文化財 ・和田三造 南風 ・山下新太郎 靴の女 ・新海竹太郎 ゆあみ 彫刻 ・原田直次郎 騎龍観音 奇景展は、東山魁夷や加山又造の作品もあったが、好きになれなかった ・丸善丸の内本店 綱本さんの作品展を見る。彼独特の精密さを感じて満足。展示場所とPR不足に不満を感じた ⑤ 相田みつを美術館 印象に残った作品 ・めぐりあい(1980) あなたにめぐりあえてほんとうによかった ひとりでもいいからそういってくれるひとがあれば ・ただいるだけで(1985)母性的 あなたがそばにいるだけで その場の空気があかるくなる あなたがさばにただいるだけで みんなのこころがやすらぐ そんなあなたにわたしもなりたい ・道(1983)父性的 「道」のとおりに生きた人 全作品をつらぬくKEY WORDは、「いのちの根」 ・願(1986) ・うばいあえば(1989) うばい合えば 足らぬ わけ合えば あまる ・本気(1988) なんでもいいから 本気でやってごらん 本気でやっていれば たのしいから 本気でやれば つかれないから つかれても つかれが さやかだから ・枯れたすすき(1990) 枯れた すすきが まだ美しい いのちがいっぱい 一生けんめいに 生きてきたからだ ・しあわせはいつも自分のこころが決める(1970) 第2回10月29日(土)9:26行徳駅発 10:22白金台 ⑥ 国立科学博物館付属自然教育園 土塁に囲まれ、ここで東京都の真ん中であることを忘れる ⑦ 東京都庭園美術館 H26年まで休館するとのこと。ラッキーだった。 アールデコは素晴らしい ⑧ 松岡美術館 印象に残ったもの ・エミレオ像(紀元前1200~1300年前) ・ディエゴ 猫の給仕頭 ・ヒンドュー彫刻:動きと生気、官能性に富む ・ガンダーラ美術 菩薩半跏思惟像(3世紀)広隆寺や中宮寺につながる ・中嶌虎威 夏の終わり ・神田良子 雪の山門 S59.1.4 東大寺塔頭清涼院 ・栗林忠男 湖北 ⑨ 宗谷 南極大陸のドラマもあり、興味深く見学。無料になっていた。 ⑩ 日本科学未来館 人工多能性幹細胞=IPS細胞について勉強でき楽しかった ・IPS細胞は、4つの遺伝子(Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc)を見出し、レトロウイルスベクターを使って、マウ スの皮膚細胞(線維芽細胞)に導入し、数週間培養 ・問題は4つ ・IPSになるのは、1/1000~1/10000と低い ・c-Mycを使うので、がん細胞になりやすい ・ばらつきがでる ・臓器を完全に再生することはできない ・出来そうなこと ・脊髄損傷の治療 ・解明や創薬 ・老化に伴う皮膚や毛髪 ・IPS必要かとの質問をすると 年齢の高い男性は不要との回答が多いらしい 私もその一人だった さらに、ヒトの染色体と遺伝子についても学ぶ ・2001年2月ヒトゲノム塩基配列が明らかになったとのこと ・SNPについても面白かった ・SNPとは塩基多型のこと。スニップと読む。複数形はスニップス(SNPs)。ヒトのゲノム DNAの約30億個 の塩基の並びは、全ての人間で同じではない。標準的な塩基配列と比べると、一塩基だけが違って多様 性(多型)が生じていることがあり、これをSNPという。ヒトDNAではSNPは約1000塩基に1個あると推定さ れている(だから0.1%でけ違うのだ)。SNPの大多数は、ゲノムDNAにおいて、遺伝子領域やたんぱく 質合成の制御領域以外のところにあり、遺伝的な特徴の変化をもたらさない。しかし、遺伝子や制御領 域にあるSNPは、遺伝的な個人差を生じさせている可能性がある。つまり、SNPは、基本的な体質、医薬 品の効力や副作用などの個人差や、高血圧、糖尿病などの多因子性遺伝子疾患の発症の個人差など の指標になる可能性があり、SNPの解析により、個人別のテーラーメイド医療や予測医療への可能性が 広がると期待されている。 ドームシアターでも、「Young Alive」IPS細胞が開く未来を鑑賞し、IPS細胞を復習 他に膀胱がんに対する効果的予測システムや4次元デジタル宇宙による宇宙の誕生も興味をひかれた バスで東西線の仲町に出て、折角なので、夕食後、夜の富岡八幡宮と深川不動を訪ねる。 第3回10月30日(日)9:30上野着 鈴本演芸場の10~11:30の500円の寄席にひかれるが、今日の予定もぎっしりなので、次回とする。 Macの客が外国人が多いのに驚く ⑪ 下町風俗資料館 時計の音、長屋の雰囲気に心安らぐ。昭和29年1月に東京に29.5㎝の雪が積もった記事に驚く。タ イム スリップ感覚を味わえた。2階のSKDの歴史も興味深く見た。 ⑫ 国立科学博物館 ここは見所が多かった。特に人類の誕生の経過やフローレンス原人の存在、最近の子供は児童期が 短く なっていることの問題。子供が小さくてかわいいのは、長期間学習に専念さすためという紹介は面白 かった。 また、宇宙が130億年前に誕生し、40倍に拡大していること、地球は微惑星がくっついてできたこと、月 は地球の原子惑星にあたった原子惑星であること。くっつかなかったのは、自己重力の方が潮汐力(ち ょうせきりょく)より大きかったからだそうだ。 マントルブルームの話も面白かった。マントルの対流で、北アフリカや南太平洋は上昇方向、アジアは下 降方向だそうだ。それらにより、大陸は移動しており、2億年後には1つの大陸になるという。 シアター360で「宇宙137億年の旅-すべては星から生まれた-」を鑑賞 江戸時代の女性のミイラは記憶に残った。良く働き脂肪をあまりとっていない生活が分かるという。200 年前ぐらいのもので、身長はわずか135㎝だという。 ⑬ 上野動物園 パンダに尽きる。カップルが金玉丸出しで、笹を食べる姿におおはしゃぎしていた(^^)v ⑭ ミュゼ浜口陽三ヤマサコレクション カラーメゾチンドという独特の技法の銅版画。静謐な世界という言葉はぴったりの世界 ⑮ 深川江戸資料館 地下1階から地上2階、三層にわたる高い吹抜けの大空間に展開する江戸時代の深川の町。深川江戸 資 料館は、江戸時代末期、天保年間頃の深川佐賀町の町並みを想定復元した「情景再現、生活再現 展示」。町並みには、表通りの大店と白壁の土蔵、船宿のたたずまい、そして猪牙舟の浮かぶ掘割には 火の見やぐらが影を落としている。一歩路地を入れば長屋が並び、そこには庶民の暮らしがある。時代 や場所だけでなく、そこに住む人々の家族構成や職業、年齢までを細かく設定し、それぞれの暮らしぶり にあった生活用品を展示。 下町情緒をたっぷり体感した ⑯ 東京都現代美術館 日本最大の美術館建築(分館を含めた場合日本2位)で、広いスペースを誇る常設展示室は1階と3階の 計10室ある。1階展示室では戦後まもない頃の不安と混沌を反映した時代から、1970年代まで約30年間 の美術の流れが一通りたどれるようになっている。3階展示室では、現存作家の作品を中心に、現代美 術のさまざまな傾向を見ることができる。企画展示室には、巨大化する傾向のある現代美術作品が展示 可能な、広大な吹き抜け空間が準備されている やはり私は、未だ、現代美術の良さは分からない。建築物としてのこの美術館には興味 を持った が 第4回11月19日(土) この日は寮でおとなしくと考えていたが、結局出かける。 ⑰ 地下鉄博物館 料金は安いが、なかなか充実していた。浅田次郎の「地下鉄に乗って」の読後、行けばなおよかったか もし れない。銀座線の新しい懐古デザインの電車に乗るのが楽しみだ。   バスで葛西臨海公園に移動する ⑱ 葛西臨海水族園 風、雨共に台風並みになり、傘もさせない天気の中、見学。それでもそこそこの人がいる。強風で、エ スカレ ーターも禁止となった。 ・グレートバリアリーフ オオモンハゲブタアルインフォルス バタフライフィッシュ クギベラ   ・紅海 20%塩分多い アラビアンエンゼル ・オーストラリア西 シーフイシードラゴン   ・南アフリカ イソギンチャクカラフル サンディアネモネ ・カリブ海 今一 ・南極海 世界初のヘモグロビンのないオセレイドアイスフィツシュ ジャノメコオリウオ クマノミ性転換 一番大きいのがメス、二番めに大きいオスがメスに転換 第5回11月20日(日) ⑲ 昭和館 料金の割に大変見ごたえがあった フランス人の団体も見学に来ていたが来場者は少ない 印象に残った点を書き留めると ・まずは、ねんねこ姿の写真。思い出すことは多い ・子供たちの戦後 野外授業の写真、タイ航空で見た映画「カンボジアに学校をつくる」話を連想 ・千人針 以下のような7意味が想いがあることを知る 玉止め:銃弾を止める 死線(四銭)を越える五銭 苦戦(九銭)をまぬがれる十銭 ・血書のハンカチ ・昭和10年ニュース ちゃぶ台にコロッケ。コロッケはこのころからのメニューとは 女性がよく働いていた 鉄道でも開墾でも 配給を勉強しベトナムを思い出す 疎開先のお手玉の中身は大豆。非常食の親の想いに感動 ・空襲による死者数 全国 558863人 東京 116959 広島 262425 長崎 75380 神奈川 9197 千葉 1450 埼玉 392 兵庫 11997 愛知 12379 大阪 14770 和歌山 1781 北海道 1210 沖縄軍 94136 民間94000 ・買い出し列車 天候不順、肥料不足、引揚者65万人により闇市と買い出しがないと生きていけない時代を実感する 栄養失調になると、むくみ、子供はお腹がふくらむ 残飯シチュー カストリ焼酎 S21年には遺族への恩給停止となったことは知らなかった S21→S23 インフレはすさまじい 母子寮f武蔵野は良かったが、廃止。 ・粗悪品追放運動も知らなかった。少し前の中国製非難も恥ずかしい。マグネシウムの火鉢や服ちぢむ ・働かないと通えない小中学生 東京でも1000名 美容師・機関工しながら夜間中学に 東京2万人が義務教育受けられず ・戦争未亡人 37万人 戦災 11 引揚 8 56万人 ・孤児 数年 123511人 ガード下でくつみがき たばこ吸い殻 児童保護施設逃げ出す ・サラリーは S22年 2000円 S26年 14000円 ・学校も2部制 ・野球グローブ 親が作った布製グローブ ・30年の物価 洗濯機 29500円 東芝 冷蔵庫 74000円 東芝 テレビ14インチ 129000円 東芝 17 〃 185000円 東芝 国家公務員初任給 5900円 そば 25円 カレー 100円 ビール 125円 〒 5円 ⑳ 科学技術館 参加体験型が多く、子供にとっては、興味深いものも多いだろうが、私は、ガイドロボットぐらいだった・ ① 古賀正男音楽博物館 3階の、書斎、くつろぎの日本間など、古賀政男の愛した私邸の一部を移築し、展示しているコーナーに かれた。生前の創作活動の様子や普段の生活風景の両面を知ることができた。 ② 古代オリエント博物館 ざっと一通り見るだけ程度 第6回11月23日 ③ 東京大江戸博物館 |