|

【データ】

|

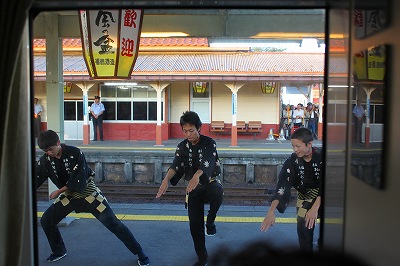

| 風の盆(公式HP)は、父が富山に単身赴任していた頃、風の盆を見て、その随想が、労働省の機関紙に掲載されて興味を持ち、その後、NHKスペシャルなどのテレビを見て、私もすっかり虜になってしまった。しかし初めて実際に見たのは、2005年であった。再訪したいという父と一緒に2005年に風の盆初日の9月1日に見学したが、そのときはステージだけで、町流しは少ししか見れなかった。 哀愁を帯びた胡弓と歌に、艶のある踊り、そして二百十日の風を感じたく、いつか徹夜で再訪をと思っていたところ、本年は9月3日が金曜日なので、午後有休をとってと考えていると、急に東京出張が入った。万事急須かと思いつつも飛行機を調べると、羽田を17時45分発に乗れば、1時間で富山空港に着き、バスと電車でも20時には、奮発してタクシーにすれば、19時過ぎには着きそうだ。 帰りも調べると越中八尾駅の始発に乗ると、富山からJR特急なら10時半には大阪に着くが、もう少し眠りたいと、高速バスを調べると、富山地鉄はいい時間がないが、JRバスだと富山発7時15分、京都駅に12時50分に着く三列シートのバスがあった。費用は特急の半額程度だ。行きの飛行機も何とか残席があり(16700円)、バスもラッキーなことに残り1席だけ残っていた(ネット割で4750円)。次女のごたごたもあり、少し悩んだが、親しくさせていただいている前任地が富山であった毎日新聞の和歌山支局長も是非体験すべきとお薦めいただいたので、徹夜にまだ耐えられる年齢でチャレンジすることにした。 後は天候で、おわらは三日間のうち、いつもは一日は、雨だという。雨だと三味線や胡弓が駄目になるので中止となる。台風が日本海を通るので、飛行機はぎりぎりまで待ち、バスだけ数日前に確保した。 天気予報もいいので、東京での会議後、羽田に向かう。入浴できないのが残念だが、入浴しても、この暑さでは、すぐに汗をかいてしまうだろう。 会議は延び、夕食の時間もなく、吉野家で済ませ、飛行機に乗る。飛行機は767−300で200席強でほぼ満席だ。それでも直前に席の変更ができ、窓側でなかったが、前の2列の通路側で、美しい富士山のシルエットに、風の盆への期待も高まる。ただ富山地方の天気は曇りとのことで、夕立が心配された。実飛行時間は35分ほどだろうか。18時40分にはロビーに着いたので、タクシーなら、19時過ぎから始まる町民ひろばのステージにも、大きく遅れず着けるだろうと思い、奮発した。 タクシーの運転手の話では、今年は暑さと景気でさほどの人はいないこと、雷雨の心配だけが気がかりとのことだ。飛行機が満席でなかったことを告げると驚いていた。一人で見学に来たことに、「お客さんも好きですねえ。でも始発列車の見送りもいいですよ。楽しんでください」と言われた。約20分で町民広場近くに着いた。タクシー代は4050円だった。 町民広場は、出店も多く、ステージも立派だが19時はまだ、人が少なく、東町支部の踊りを楽しめた。歌も上手く、やはりおわらに来て良かったと感じた。前回の私の記録では、町流しは東町、ステージは、天満町、東町、諏訪町、鏡町、西新町の5町を見たが、意外にも諏訪町や鏡町でなく、東町と西新町が印象に残ったとある。前回と同じく最初に東町の踊りを見れたのは縁だろうか。 次に、19時半からの八尾駅前近くの駅前の特設ステージに向かう。町民広場から特設ステージまでは結構距離があり、空港から直接な分、今日は出張帰りの重い荷物を持って徹夜となる。八尾は東西3kmもある坂の町なので、相当の運動となりそうだ。山で鍛えた体力の発揮だ。福島支部の駅前特設ステージは、風情ある格子の町屋の風の建物の二階がステージで、わざわざ歩いた甲斐があった。この舞台だけでも風情がある(下の写真、映像HP) )。    再度20時からの下新町の踊りを見たくて、町民広場に戻ると、一気に観客が増えていた(左の写真)。ここから曳山展示館前ステージに向かうには、禅寺橋を渡り、直進は一方通行で通れないので、井田川沿いに歩き、鏡町方面に向かう。西町に続く坂の提灯の明かりと井田川に吹く風に旅愁が漂う。目指すのは21時からの曳山展示館前ステージでの東新町支部の踊りだ。今日一番見たかった鏡町支部の踊りのために、おたや階段前に行くと、21時半からとのことで、とりあえず曳山展示会館ステージに向かう。こちらは、一番立派なステージで、出店や案内所もある。舞台背景の「風」の文字を白抜きした大旗が素晴らしい。 再度20時からの下新町の踊りを見たくて、町民広場に戻ると、一気に観客が増えていた(左の写真)。ここから曳山展示館前ステージに向かうには、禅寺橋を渡り、直進は一方通行で通れないので、井田川沿いに歩き、鏡町方面に向かう。西町に続く坂の提灯の明かりと井田川に吹く風に旅愁が漂う。目指すのは21時からの曳山展示館前ステージでの東新町支部の踊りだ。今日一番見たかった鏡町支部の踊りのために、おたや階段前に行くと、21時半からとのことで、とりあえず曳山展示会館ステージに向かう。こちらは、一番立派なステージで、出店や案内所もある。舞台背景の「風」の文字を白抜きした大旗が素晴らしい。東新町の若い男の子の男踊りの後、この町の少女だけが、赤いたすきがけの田植え姿(早乙女姿)の素朴な衣装で踊るが、その披露もあり、嬉しい。4人の少女はなかなかの腕だ。そして素直で素朴な直線的力強さの中にしなやかさを持つと言われる男踊りと夏の河原で女性が蛍取りに興じる姿を表したと言われる女踊り(四季踊り)の披露があり、満足する。特に男踊りは、どの町も途中でかかし姿で体を止める所作が多くなったが、東新町は完璧でたくさんの拍手をあびる。 おたや階段に向かう途中、お花の御礼の二人の踊りを見つつ、戻ると、人気の鏡町だけあって、人で溢れかえっていた。おたや階段、雲と呼ばれる独特の柄の女性の浴衣、さらに鏡町は男踊り、女踊り、豊年踊りに加え、混合踊りがある。花街の色が出る混合踊りは賛否両論あるらしいが、私のようにファンは多い。雲を来た人は、数年前に放映されたときと違い、全て入れ替わっていた。女性は結婚すれば、また、25歳になれば、そろいの浴衣は着れず、まして鏡町の雲の浴衣を着ている方は、踊りも上手い人たちで自ずと25歳近い人になるのであろう(映像HP)。        21時半で堪能しつつも、22時半からは、前にシートを敷いた人に座らせてもらい、たっぷり見て、さらに23時半からは、おたや階段をバックにした最高のカメラスポットで、三回も見た。特に雲を着た女性の踊りと混合踊りは、鏡町ファンを多くする。各所作もしなやかで、艶があるように感じる。父も絶賛した体をそらすような所作や人差し指を差し出す所作が情感たっぷりだ。おたや階段に加えて、町屋の二階からも見学している。最後の踊りを終えると雲の浴衣を着た女性の方は、お友達に取り囲まれ、ヒローインのように、盛んに記念撮影に応じていた。これだけで十分だか、欲深い私は、諏訪町に向かう。 ビールのあてにコロッケを買い、諏訪町に入ると、日本の道の百選に選ばれているだけに、幻想的な美しい町並みに夢の中のようであった。古い街並みに提灯が灯り、新町に向けて先が坂になっていて、提灯の明かりが絶妙の景色をつくる。この町で流しを見たいという人で、各家の前はどこも人だった。 ビールとお薦めの富山名物の白海老寿司を買って座ると、京都弁の女性が話しかけてくれた。何と京都の有名なおきやの女将さんで、舞妓さん二人を連れて来ていると言う。有名人の話や舞妓さんの話は楽しかったが、何をしに来たか分からなくなるので、また歩いてみることにした。三味線を持った気品あるご夫妻にが観光客に町流しが本格的になるのは一時ごろからとのことだった。0時に終え、一旦、休憩して、自分の浴衣に着替え、踊るものが多いという。このご夫妻は非常に品があり、1時間後、あるお宅で御主人が歌を奥様が三味線を弾いていた。素晴らしい歌声であった。また、さきほど友達に取り囲まれていた雲の浴衣の鏡町の女性も散策していた。彼女の場合、散策より踊っていてほしいなと願うのは私だけではないだろう。 諏訪町を新町方向に進むと、諏訪町で笠をとった若い人たちの踊りが見れた。そして東町では、人目を避け、路地の細い道を流す若い人達の踊りが見れた。女性の地方が美味かった。西町では踊り仲間の若い女性の家の前での花踊りが見れた。踊りが終わり、日本酒の一気飲みが始まったのには、「やはり現代っ子だなぁ。ちょっと、おわらには合わないなぁ」と言いたいが、それをあれこれ言うのは外様の我々には資格はないと思う。朝日新聞の夕刊にも書かれていたが、地元の人たちは、観光と伝統の板挟みで悩んでいるのだから。 西町では年配の方々の輪踊りを見る。過去を思い出すかのような、おわらを楽しむ雰囲気を感じる。そして西町で一人の女性を先頭に地方中心に流すのを見る。 今町の駐車場での女踊り、小さい子供の入った男踊り、男女の豊年踊りも人も少なく、アットホーム的でよかった。今町はこれで今年の終わりのようだった(下の写真)。   西町での女性を四人先頭にした流し(左下の写真)、諏訪町でのOBの流し(右下の写真)では、言い争う観客に、地方の方がやめますよと厳しい声をかけていた。マナーを守らない人が多い。鏡町の曳山前での流しを見た後、西新町に向かうと、若い男性二人と女性を先頭にした流しが終えると地方の方が若い男性に、「どこまで行くつもりや?諏訪町に上がりたいのか?」とちゃちゃを入れていた。これも最後の夜ならではであろうか?   諏訪町は、相変わらずの人気で、この時間でも笠をかぶり、男女多人数の本格的な流しをやっていた。先導の人が客が動くこと、立って見ることを注意している。4時15分に一度終えてもまだ続くようで、笠を脱いだ女性達もさすがに眠たいと疲れを隠せないでいた。   東町では女性5人が先頭で踊っていたが、最後に女性4人、男性2人が加わり、本年最後のおわらとなり、4時45分に「浮いたか瓢箪かるそに流るる 行く先きゃぁ知らねどあの身になりたや」の歌声と共に終わった。鏡町や諏訪町ほど観客が多くないので、私も同化して楽しむことができた。踊り終えた後の雰囲気が何とも言えない温かさがあった(左下の写真)。   駅に向かい、西町を通ると西町から井戸川に向かう坂を西町の流しがやってきた(右上の写真)。少人数だが、このロケーションでの流しは、白み始めた空、さびしそうにも見える提灯の明かり(左下の写真)、井田川を渡る朝の風(右下の写真)人通りの少なさ、昔の風の盆ってこんな雰囲気だったのだろうなぁと最後の夜を過ごせた喜びを感じた。   駅に向かうとなんと福島支部の人たちが大勢で、駅に向かって流しをしていた(左下の写真)。始発列車(5:52発富山行き普通)の駅の見送りだけだと思っていただけに嬉しかった。見学者が少ないのが気になって駅に着くと、駅回りは、大変な人である。始発列車を踊りで見送る福島支部の人たちを見たいのだ。   始発に乗る人の長い列、福島支部のホームでの踊りを見た人たちでごったがえしている。列車も四両だが、都会の朝の列車並みとなりそうだ。見物だけでの入場は禁止なので、見物客も駅の周りや高架橋に溢れかえっていた。改札制限を受けながら、ホームに入ると、NHKをはじめ、マスコミの方も多い。ホームは列車待ちの人で、溢れるほどだ。向かいのホームは駅員だけ。その外は見物客でごった返し、異様ともいえる風景だが、徹夜で踊った上に、始発列車を見送る、これだけの情を見せる祭りも稀有だということだろう。 列車は、早めに入線し全員が乗り込むと、福島支部の男女たくさんの方がホームに並んで、おわらが始まった。私たちの前は中学生ぐらいの男の子が三人で、好感の持てる子たちであった。ストップモーションのように順番に止まっていく所作に(右上の写真)、5年前のステージの光景がなつかしくよみがえる。出発間際に手を振ってくれたときに、この町の温かさと何とも言えない旅愁に目頭が熱くなった。ドアが閉まりかけたときに、車内から感謝の大きな拍手が湧きあがった。そして、車窓からは、ホームの端まで、踊りが続き、皆の名残惜しさを一杯積んで、列車はスピードを速めた(見送りおわらの映像HP)。 富山駅も大きな風の盆のポスター等余韻を残すものが多かった。半分夢遊病者のように、私は、7時15分発のJR高速バスに乗り込んだ。また、再訪できる機会を願いつつ。 |