|

【データ】

【メンバー】 |

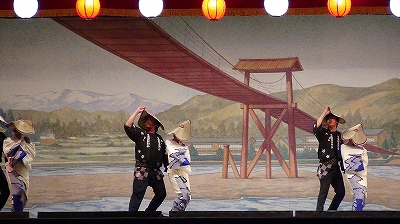

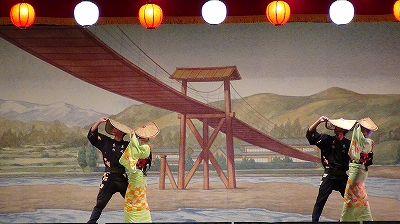

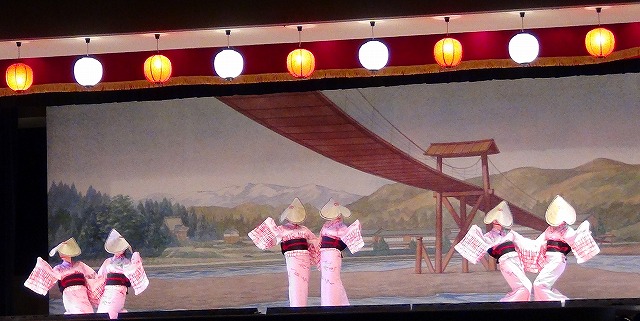

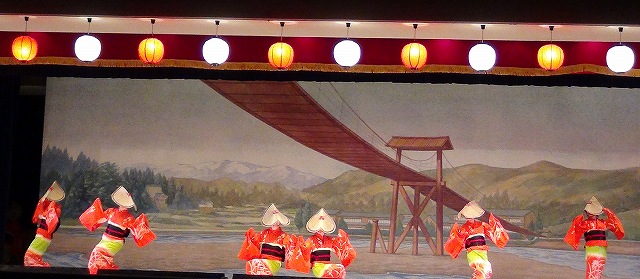

| 今年のおわらは土・日に当たり、大変な人出となろうが、八尾小学校での11町のステージ踊りのうち、過去2回は同じ5町(諏訪町、東町、鏡町、天満町、西新町)だったので、どうしても残り6町を見たいが、6町は二日のステージなので、帰りは夜行バスという強行手段で出かけることにした。 8月31日(金) 夕食は、簡単にとも思ったが、富山駅前のホテルの隣に、何ともレトロなシネマ食堂街というのがあり、小料理つくしで富山名物の小コースがあるというので、入ってみた。酒は富山の地酒三種を二回。刺身も、さより、さんま、ひらめ、ちぬ、イカで美味かった。しらえびのてんぷらもいける。別にお奨めでとった「すり揚げ」もいけた。サービスしてくれたオクラの花やぶどうもいけた。仕上げは手打ち蕎麦。満足の夕食となった。   9月1日(土) 朝のニュースでは、今年のおわらは土・日に当たり、例年より6万人多い26万人の人出が予想されるという。それでも、祭りの準備や始まりの雰囲気を味わいたくて、10時27分の普通電車に乗る。通常の2両編成なので、都会状態だ。越中八尾駅前も準備を始めつつあるという感じだ。 急ぐ必要もないので、ぶらぶら歩いていると、昨年撮ったという11町の新作DVDが売られていたので、「おわら卒業記念」に買い求める。美大出のお兄さんが撮ったとう写真をおまけしてもらう。前から気になっていた、銭湯「福島の湯」を訪ねると、本当に古そうだ。おわらの間は、12時から18時までの営業と書いていた。 先ず、次女の知人の西町の福井呉服店への手土産が多いので、先に届けた。福井呉服店は、おたや階段の上り切ったところの角だった。 その後、あまりの暑さに、一休みがしたくなる。高橋治の「風の盆恋歌」の老舗の喫茶店のモデルとなった店が、上新町にあるというので、行ってみた。「ピッコロ」という店がそれらしく思えたので、入ってみると、ここではなかったが、この店は内田康夫の「風の盆幻想」に出てくるらしい。30数年夫婦でやっている品のある店だった。風の盆恋歌の方は、近くの「明日香」という店がモデルらしい。内田さんのサイン入りの初版本を見せてもらう。マスターの話によると、内田さんは丁寧な取材で、おわらの表と裏がよく出ているらしい。美味そうなので、敢えて、ホットを頼んだ。ここのコーヒーは、コロンビア主体とのことだが、少し酸味があり、好きな味だった。常連の客が亡くなったり、転勤した名残のいいカップが並べられていた。ママの宝物だそうだ。 近くの尚美堂では、胡弓で有名な若林美智子さんがCDを自ら販売していた。若林さんは、ピッコロのマスターの話によると、独特の弾き方で、周りとは合わないそうだか、ネット情報によると深夜町流しをするようだ。 美人だか、東京の人のような雰囲気だ。 昼食に飛騨のなとり豚を使った焼きそばを食べてみたが、正解だった。諏訪町に行くと、地方が練習していて、いい音色、歌声を聞く。胡弓の方が休憩に出てこられて、自分の腕は、まだまだだとおっしゃっていた。 14時になると、金を持った青年が集合を知らせるために、鳴らしながら町を行きかう。何とも風情のある習慣だ。諏訪町は日本の道百選に 選ばれているだけあって、各戸の飾りつけなど  も小粋なものが多い。 も小粋なものが多い。 さらに上り、目当ての東新町の若宮神社を目指すと、早くも早乙女姿の女の子が集合準備をしていた。カメラマンも多い。子供たちは照れながらもポーズをとり、愛らしい(右上の写真)。若宮神社前の奉納輪踊りは、人もそれほど多くなく、家族が見守るという温かさを感じた。終わると、通りで、もう一度、輪踊りがあった。通りの輪踊りの際、貸布団屋の車が叱られていたが、15時までは通行可だったので、困惑していた。      いずれもプログラムよりも早いスタートなので、もう一つの目当ての禅寺橋での石垣をバックにした西町の踊りを早めに見に行く。公民館前から坂を下っていくのも同行した。小さい男の子がこけて泣いていた。 橋の上での踊りは、独特だが、見るのは難しく、町民広場辺りからの高い位置から見れたら、さらに素晴らしいだろうと思った。それでも独特のロケーションでの踊りは、川面を吹く風とともに記憶に残るものとなった。 その後、坂を上り戻ると、鏡町や諏訪町が輪踊りをしていた。ちょうど、16時前に、鏡町が輪踊りを福井呉服店の前でしていて、その後、おたや階段をおりて、広場で輪踊りをしたので、それを鑑賞する。    さらに、今町の花をいただいた前での小さい子のかわいい踊りや上新町のしっかりした踊り(女2、男2)を見て、正午頃から雨と言う天気予報がはずれたことに感謝する。 曳山展示館で夕食の寿司を食べ、八尾小学校の特設ステージに向かう。17時過ぎだが、自由席は前から5列ぐらいは早くも埋まっていた。折角、このために買ったビデオが撮りやすいように、 M君が来て、ほどなくすると、18時頃から、俄かに雷が鳴り出し、豪雨となった。傘をさしてもせんない。逃げるところもない。グランドも水浸しだが、40分ほど降った後、18時50分頃、ほぼ上がり、19時からはじまった。奇跡的である。もう少しの時間降ったら中止となったろう。M君も私もジタバタせず待ったことも過ぎればいい思い出だ。しかし、小学校から遠い天満町は、浴衣もずぶ濡れと成り、唯一出演できなかったのが残念、また気の毒であった。  ステージのトップは、諏訪町。まだ雨が時々降り、傘をさす人へのクレームやらで会場は落ち着かない。昨年の記録では、男性の上手さ・長老の歌の上手さが記憶にあるが、今年はそうも思えず、残念な感じがした。鏡町も「雲の浴衣」姿の女性も変わり、地方はいいが、踊りはもう一つに感じた(上の写真)。東町は踊り・地方も抜群でこの日、最も上手いと感じた(左下の写真)。特に男女混合踊りの真ん中の二人は出色だ。西新町は子供たちが来れなかった分、大人の雰囲気で良かった。   終了後、福井呉服店に立ち寄り、ビールをごちそうになりつつ、先生から小さい頃のおわらの思い出などを聞いた。ただ、店は忙しいので、邪魔をしてはいけないと思い、30分ほどで失礼した。22時半からの鏡町の広場での踊りをおたや階段の上から見た。やはり切れ味が昨年までよりおちているように感じた。 明日もあるし、終電が近づいてきたので、酒屋で地酒の「風の盆」を買い、ちびちびやりながら、進むと、東町で 輪踊りがあり、笠をとり、自身の浴衣姿のOG女性の上手さに見とれた。最後に今町を通ると、小学生高学年ぐらいの女の子5人ぐらいが小さい子に教えている場面に出くわし、世間のいじめ事件などを吹き飛ばす、さわやかな風を感じた。酒が実に美味い。駅に戻ると雷雨で高山線は相当の運休が出たが、遅れていた快速がちょうど出発となって、運がよかった。 9月2日(日) 1時過ぎに寝たが、長時間は眠れず、6時半頃、起きてしまった。朝食を食べた後、熱中症と今晩も夜行バスであることを考え、1時間ほどまどろむ。 牛乳や野菜ジュースで健康を整え、昨日と同じ列車で、越中八尾に向かう。4両編成に増結されていて、座ることができた。八尾駅に着くと、うだるような暑さに、余程、熱中症に気をつけないとと思う。日陰を選んで天満町に向かう。天満宮前の影で、ばてないように好みの弁当を食べていると、俄か喫茶を開いているおばさんが、店を勧めるので、少し経ってから行くとガレージみたいなところで、これはいかんということで、昨日の喫茶「ピッコロ」を目指し、とぼとぼ歩く。 ピッコロの髪を後ろでたばねた親父さんに迎えられ、アイスコーヒーを飲みながら、小一時間過ごす。後の時間はみやげ物や風の盆恋歌にちなんだと思われるスイフヨウの花屋などをのぞき、時間をつぶす。今年で、一旦卒業と考えているので、卓上カレンダー、切り紙絵の手ぬぐい、写真協会の写真集を買い求めた。特にてぬぐいを売っていた「みずかみ」という90歳を超えると言うご夫妻のなまりのある話と優しい雰囲気には癒された。おばあさんは、幼くして店の手伝いの必要があり、踊れなかったという。おじいさんは、雨だったら隣で胡弓を弾きますから聞きに来てくださいとおっしゃってくれた。 今日は、これまであまり見ていない今町から下の下新町、天満町を見る予定だ。15時からという今町に早めに行くと、昨日の諏訪町と違い小学生が鐘を持って集合合図の鐘を鳴らしながら公民館から出てきた。その後、今年の風の盆のポスターにも写っている村井さんと親しく話すことができた。 ・ 小学校のステージが終わるまでは落ち着かない ・ 今町は、わずか31戸しかなく、縁者等でつないでいる ・ そのため、練習が十分でない子もいるのが気になる など興味深い話をしてくださった。また、破れ笠をかぶった太鼓の方の写真を皆撮らせてもらった(この人はステージで実にいい声ではやしていた)。   その後、町流しについた。村井さんが唄い手であるので、地方について歩くと実に心地よい。さらに今井町の終わりでの花は笠をかぶらない中学生を真ん中に味わいがあった。今日も天気は不安定だが、素晴らしいスタートだった。 次に下新町に向かうと流しは、相当坂の下まで進んでいたが、輪踊りを含めて、じっくり見れた。そして、昨日、見れなかった天満町に向かう。ここの流しは、長く堪能させてもらった。全員、笠はかぶっていず、若かった。地方の唄いは、どなたも素晴らしく、和田元県議に似た方とかっぷくのいい青年、女性の歌声は聞きほれた。  八尾八幡社に戻り、待つと下新町でなく、今町が夜のステージの練習をかね、全て通しで踊ってくれた。ここのステージは絵になる。男前の司会は、見た目より、朴訥と話すのは、北陸の良さか。黄色浴衣の中学生4人が印象に残る。   俄かに曇りだしたが、熱中症対策のため、下新町でアクエリアスを買い求めると、いい一眼レフをもった63歳というカメラマンから色々話しかけられる。相当通い詰めているようだ。彼が、あれはおわらではないという聞名寺もちらっとみて、夕食を買い求めるべく、上に上がる。もう一本の地酒「おわら娘」も買い、昨日の学習効果で、体育館の無料休憩所で開演時間前まで待つ。 ラッキーなことに、空模様は、昨日の再来も予想される雰囲気の雲だが、ぽつぽつ程度で予定通り始まった。最初は、福島で人数、特に太鼓の男性の唄は良かった。上新町は期待が大きかったので、さほどの良さを感じなかった(下の一番上)。下新町は若い女性の着物の艶やかが印象に残る(二番目)。西町は、この日、NO.1のように思えた(三番目)。踊り、唄い手、全てにバランスがとれていた。東新町の早乙女姿の子供たちは、小さい子も、しっかり練習していて、さすがと感じた。青年まで、しっかり練習されている感じがした。今町も良かった(四番目)。親しく話していただいた村井さんの唄にも聞きほれた。黄色の浴衣は若い中学生であろうか、これからが楽しみな4人だ。これで、11町全てのステージを見たことになる。いつの日か、再度見れることを楽しみとしたい。     余韻に浸りながら、八尾駅に急ぐと、何と、東町が「八尾ふらっと館」の二階バルコニーで演じていたのには、びっくりした。幻想的で、独特の風情を醸し出していた。天から音が舞い降り、天上の踊りを見ている感がした。東町は唄い手も男女ともに良く、女性は特に魅力的であった。また、黄緑の浴衣と格子模様の帯が素晴らしい。 下新町では、八幡神社の前の部隊で男踊りをしていた。日曜の夜となり、人出も少なく、涼しくなっていた。今宵、深夜までいる人は幸せだろう。 福島の公民館の前で若い十人ぐらいの踊り手が、輪になって、「しょまいかいね しょまいかいね いっぷくしてから それからまた やろまいかいね」をサンバのように元気に歌っていた。最後に「これで、おわらを卒業とは言わず、私達の成長を見てくださいね」と見送られるようで感慨深かった。 22年21分発の普通もたくさん並んでいたが、ぎりぎり乗せてもらえた。社内はそれでも空いていたが、ホームが狭くて危険だから、改札制限しているようだった。おかげて、富山駅は定刻通り47分に着けたので、荷物を預けていた東横インの美しいトイレで、体ふき、着替え、髭剃り、歯磨きまでできて、すっきりした。 バスの出る富山駅北口は、おわらのツアー客のバスでいつもの停車場には着けず、道路だったが、無事見つかった。三列シートの席も立派だったが、前との間隔が狭くたまにきずだった。運転手さんはしっかりした感じで、定刻の6時20分に新宿駅に着いた。 三年前に念願の最終日、昨年は、雨でステージとおたや階段の鏡町だけの消化不良であったが、今年は、深夜の雰囲気こそ味わえなかったものの、三年でおわらの一通りを楽しめた。 しかし、「浮いたか瓢箪 かるそに流れる 行先ゃ知らねど あの身になりたや」「あっしょっと」という声がいつまでも耳によみがえり、今後も、この季節には、心は八尾に飛ぶことになるだろう。 |