|

【データ】

【メンバー】 |

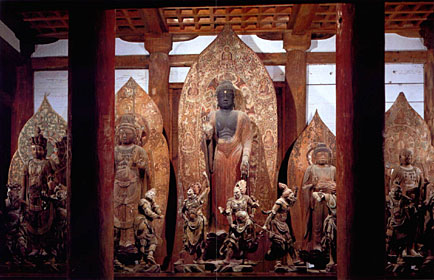

| 2012年10月14日(日)観音寺、21日(日)晴れ 聖林寺 室生寺 伝統芸能に目覚めてからは、仏像にも興味を持つことになり、少しその良さが分かるようになった気がする。さりとて、和辻哲郎や亀井勝一郎や白洲正子さんのような眼があるわけではない。しかし、以前は見ても感じなかったものが、今は確かに感じるものがある。それは「美しい」であったり、「癒される気がする」であったり、区々であるが。 そのきっかけは、数年前に生駒の持家に引越しし、京都や奈良を訪れる機会が増え、特に浄瑠璃寺の「九体阿弥陀如来像」を見てからであった。このような山里にという驚きでもあった。その後、新薬師寺の十二神将や戒壇院の四天王像に圧倒されて魅入られた。そうなるとリニューアルされた興福寺の国宝館や東大寺ミュージアムはもとより、法隆寺や唐招提寺や東寺も再度見直したくなる。すべてが何度目かではあるが、以前感じなかったものが感じることになった。 十一面観音は、白洲正子さんの著書で興味を持っていたが、近江の向源寺の十一面観音の美しさにはみとれるばかりで、今でも自分の中では、最も好きである。国宝の十一面観音は、近年指定された「六波羅蜜寺」を入れ、七体しかないそうだ。光明皇后縁の「法華寺」の良さは見ても未だ分かっていないので、再度、見直してみたいが、最近見た京都木津の「観音寺」、「聖林寺」、「室生寺」の十一面観音像は、いずれも引き込まれるものがあった。全て、写真より、本物の方が良い。土門拳や入江泰吉氏のような大家の写真をもってしてもなおと思う。実物の方が優しく見える。それは、光線等技術的なこともあるが、会心の写真をもってしても、実物には、それを超える「優しさ」を感じる。特に観音寺は、それが強かった。 観音寺は、我が家からわすが30分強で着いた。10月14日の昼下がり、見学者は私と妻だけで、ご住職が少し色づきかけたかえでの下をお堂に案内下さり、丁寧に説明してくださった。驚くほど間際で見れるが、少し離れて見た方が良いとのご住職のアドバイスに従うと、なるほど、その方が端正に見える。金箔はおよそ落ち、黒光りしているので、写真では厳しく感じるが、実物は、その厳しさが和らいでいる。何より、妻と二人だけでの時間は、場所も時間を忘れさせてくれる「無」の時を与えてくれた。白州正子の著書に、この仏像は、聖林寺を模した後年の補填等による欠点を上げるが、私には、それは感じなかった。 これですっかり、十一面観音に魅せられた我が夫婦は、聖林寺に心は飛ぶ。聖林寺は、最近、JR東海が、奈良県とタイアップして、東京駅にたくさんのポスターを飾っていたので、人の多さを危惧して、10月21日日曜日の朝一番に出かけた。桜井市のはずれの山里にある。駐車場に止め、坂道を上がると、石垣の上に、小さなお寺がある。このアプローチは、距離は短いが、落ち着いた風情がある。 幸運にも、参拝者は我々二人だけで、昭和34年にできたというコンクリートのお堂に足を運ぶと、受付にいた高齢の優しそうな檀家の男性が来てくださり、丁寧に説明してくださった。観光ポスターの十一面観音や本堂からの三輪山方面の写真は素晴らしいが、仏像は、やはり本物が勝った。本当にすっきりして厳粛な顔立ちで、修行中の「菩薩」ではなく、悟りを開いた「如来」の風である。LED照明が工夫され、ガラスで覆われているものの、非常にはっきり細部まで見える。やはりこの十一面観音は、顔立ち、プロポーション非の打ちどころはない。ただただ見とれるばかりであった。このコンクリートのお堂ができるまでは、本堂の地蔵の横に、半分埋まった状態で置かれていたという。このお堂も欠点を色々書かれているが、その前とは格段に良いのだ。その後、檀家の男性の案内で本堂の大きな子安延命地蔵尊を拝し、観光ポスターで有名となったお堂からの展望を再び楽しんだ。 余談だが、MBSの「ちちんぷいぷい」の国宝巡りで川田君とくっすんが、訪れた会の放送が肝心の十一面観音の話がほとんど触れられず、あの番組らしいと檀家の方が笑っておられた。 絵葉書等買い求めた後、妻の所望で、休憩所で、抹茶とコーヒーをいただく。ここからも景色良く、非常に落ち着く一時であった。西陣織で作ったという十一面観音は見事な出来栄えであったが、価格も数十万円もした。 好天でもあり、室生寺に向かう。過去、数度、訪れているが、恥ずかしながら、「女人高野」ということと「五重塔」しか記憶にないお粗末さだ。改めて国宝指定の建造物や仏像の多さを勉強して、是  非ともと思った。 非ともと思った。 古色風情のある橋本旅館の横の「女人高野」碑で写真を撮り、太鼓橋を渡ると、川の水美しく、塀のかえでも、日のあたる部分は色づいていた。十一面観音特別拝観、11月3日からの案内に、今は見れないのとがっくりしたが、受付で確認すると、特別の意味は近くで見れるということで安心する。 有名な「鎧坂」を上ると、左手に<重文>弥勒堂があり、中央に<重文>弥勒菩薩立像、左手に<国宝>釈迦如来座像が鎮座する。釈迦如来座像は、独特のゆったりした大陸的な雰囲気で、印象深い。弥勒菩薩は小ぶりで独特のバランスの姿だが、私には良さは分からなかった。 <国宝>金堂に並ぶ仏像は圧巻だった。<国宝>中尊 釈迦如来立像を中心に、<国宝>十一面観音像、<重文>地蔵菩薩立像、<重文>薬師如来立像、<重文>文殊菩薩立像の五体が並び、前に自由奔放な姿の<重文>十二神将立像が並ぶ。仏像の競演とも言える。中でも、やはり十一面観音が江戸期に補填された後背の色合いもあるのか、目立つ。 <国宝>本堂の<重文>如意輪観音菩薩像も美しい。観心寺よりはなまめかしくない。写真では、青味がかっていたので、本物は、全く色が違ったので、お寺の人に伺うと、写真は光線のかげんで、このようになる場合もあるという。色だけでなく、雰囲気も本物の方が良い。万一のことがあってはいけないので、埃払いもできないのだという。 その後、国宝五重塔を見る。台風被害後の修復で新しく見える。昼食は折角なので、桜井市に行き、大神神社の三輪そうめんの「森正」とした。ここも店の雰囲気、味が揃い、満足した。 2012年11月10日(土)曇り 六波羅蜜寺 広隆寺 興福寺北円堂・東金堂 日本に7体ある国宝の十一面観音のうち、拝観できていないのは、六波羅蜜寺と道明寺だ。六波羅蜜寺は、12年に一回しか御開帳されないと知り、いそいそと出かけた。近くのコインパーキングに車を止め、赴くと、遠方からもたくさんの人が来ているようだ。だが、仏像までの距離が遠いうえに、期待が大き過ぎ、お顔がふっくらし過ぎて、あまり好きになれなかった。それより宝物殿の重文だが、「空也上人像」と「平清盛像」が印象的であった。 満足できなかった家内と私は、興福寺の北円堂の特別公開の前に広隆寺に行くことにした。太秦の広隆寺の駐車場は、大きいが、一台しか駐車していず、拝観者もごくわすがで、静かに霊宝殿を鑑賞できた。 誰もが絶賛する弥勒菩薩半跏像のうち、「宝冠弥勒」と通称される像はやはり素晴らしい。ドイツの哲学者カール・ヤスパースがこの像を「人間実存の最高の姿」を表したものと激賞したことはよく知られているが、そこまでと感じるかはともかく、何とも言えないやすらぎを与えてくれる。また、木造弥勒菩薩半跏像(通称「泣き弥勒」)も確かに「泣いている」ようにも見えるが、優しさを与えてくれる。   木造十二神将立像もそれぞれ素晴らしく、重文の仏像を含め、これでもかというぐらい並んでいるが、私も妻も木造不空羂索観音立像 - 像高313.6センチメートルに魅入られた。巨大ではあるが、姿・表情共に何とも言えない気品を感じた。また、逆側に殿に安置木造千手観音立像 - 像高266.0センチメートルも威厳がある。 広隆寺は、講堂にも本尊木造阿弥陀如来坐像等もあり、仏像の宝庫である。今まで拝観したことのない不明を反省し、門前の京料理屋「ひし伊」でミニ懐石膳を昼食とした。味も良いお薦めの店となった。 昼食後は奈良に戻り、特別開帳終了間際の興福寺・北円堂を訪ねる。興福寺でアルバイトという貴重な体験を持つ長女が絶賛していた興福寺の北円堂の無著・世親菩薩は、「名文で 巡る国宝」シリーズでも、多数取り上げられ、賞賛の嵐だが、仏像彫刻家の西村公朝氏によると、運慶が晩年、弟子達に作らせたものであるので、仏像としては、後ろ斜めから見た場合の姿等に欠点はあるという。しかし、そういう欠点も含めて、運慶は受け入れる境地に立っていたと言う。 途中から京奈和自動車道に乗れたものの、時間はかかった。興福寺の駐車場に入れ、早速、北円堂に向かう。北円堂は、弥勒如来像、四天王像と優れた国宝仏像が多いが、無著・世親菩薩は、何とも言えない優しさで迎えてくれた。案内の方によると、数年前にLEDとなり、明るく見やすくなったという。長女がバイトをしていたのは、その前だが、バイトの特権で一人静かに見れた幸せは、かけがえのないものであろう。 無著・世親は、想像していたより大きく、がっしりした感があった。でも背中に何とも言えない温かみを感じる。折角なので、まだ拝観したことのない東金堂も訪れた。薬師如来像、日光・月光菩薩の重文の他、国宝も四天王像、十二神将、維摩居士と多数あるが、広隆寺・北円堂で食傷気味の我々には、そのありがたさが伝わらなかった。日を改めるべきである。   前から気になっていた県庁屋上からの景色を堪能し、最後は、飛鳥園でティータイムとした。ここは、仏像写真なの宝庫で、絵葉書等買い求めることができるが、庭園カフェも含めて、落ち着く空間だった。奥の写真展には、盗まれた新薬師寺の「香薬師如来立像」を見ることができた。 2012年11月18日(日) 仮名手本忠臣蔵 通し狂言 三大文楽、忠臣蔵・菅原鑑・義経千本桜の中でも、NO.1と言われている忠臣蔵が、国立文楽劇場で、8年振りに通しでやられるというので、午前10時半から21時近くまでの長時間であるが、挑戦することにした。 その予行演習で、10月27日に新宿末広亭で、昼の部から夜の部まで、12時から21時まで聞いた。噺家の数は、30名余り。座敷も残す独特の趣と共に堪能した。落語では、柳家小さんの「家見舞」、柳家小里んの「木乃伊取り」柳家さん喬の「替り目」、林家正雀の「七段目」が良かった。色物もよく、漫才だけでなく、小円歌の三味線や「かっぽれ」、正楽の紙切りは印象に残った。 仮名手本忠臣蔵は、さすがに眠くなるのではと危惧していたが、ぐいぐい引き込まれた。イヤホンガイドの説明も有効だったが、飽きさせないストーリーの展開は、素晴らしい。三浦しをんの「あやつられ文楽鑑賞」でも激賞しているが、日本人たるもの、是非一度はという演目だ。ただ、通しをもう一度見たいかと言えば、さすがに少し引くかもしれないが。 中で、「床本」にない、11月の国立文楽劇場公演とかけて、日本維新の会ととく。その心は「四十七士」という語りには、拍手喝さいであった。文化の分からない橋本市長の間違った批評はいただけないが、おかげで、注目されたことは結果良しであろうか。 11月24日(土)〜(日) 今年は、「焼き物」にも興味を持った年であったが、信楽、萩、伊賀に続き、備前を訪ねることにした。家内が一泊を所望したので、「ゑびすや荒木旅館」というのを見つけ、泊ることとした。 一日目は、会社同僚のMさんのお薦めの「閑谷学校」を訪ねる。家内も私もガイドブックからは、さほどの期待はしていなかったが、車の意外な多さに驚き、向かうと、これはという素晴らしい建物が紅葉に映えていた。有名な「櫂の木」の紅葉こそ終わっていたが、庶民向けの初の学校の建物、門、石塀は何とも言えない趣があった。特に備前の瓦屋根の色合いが独特の風情を醸し出している。そして何より、ゆったりと配置されているのが良い。備前焼きの器で、ぜんざいを食し、いよいよ備前焼きを見に出かける。   と言っても、備前焼伝統産業会館や備前陶芸美術館以外は、たくさんの窯と店にどこへ行けばという迷いがあった。国道沿いで目についた「山麓窯」に立ち寄ると、コーヒーをごちそうになりながら、店主の女性が色々説明してくださるので、勉強になった。特に備前には500人もの陶芸家がいて、駆け出しの弟子が、数万円の給料で焼いたものを出されると、ここのような正社員の給与を払っているところは立ち行かないという話は、この世界の難しさを感じた。地下の作家別の展示も見事で、楽しめた。 次に、備前焼伝統産業会館で昼食を取った後、二階の即売コーナーで数点求め、備前陶芸美術館を訪ねる。人間国宝の伊勢崎氏の作品は、陶芸というより、彫刻の世界で、ちょっと違和感を感じた。   備前焼の店が並ぶ通りを散策し、早めにゑびすや荒木旅館に向かう。入口は普通の民家のようだが、中に入ると一転、築150年も経つという回船問屋跡の風情たっぷりである。ここの資産でもあるという備前焼の焼き物が並べられ(売り物でもあるそうだが)、吹きさらしの廊下を進むと、今日の宿泊の部屋で、魯山人も泊った部屋だという。懐かしいガラス戸を開けると数畳の間があり、奥に寝床のひかれた部屋がある。夕食は前室でとるとのことだ。  館内案内してくれた女将の話は、どれも歴史を感じる興味深いものだった。備前焼きものに載せられた料理は、カンパチのさしみや最後の子持ち鮎の塩焼き、ぶりの塩焼きなどに加え、日生の牡蠣鍋など地元産の海の幸も多く、堪能した。共同トイレは全面改装され、風呂も貸切なので、問題なかったが、妻には部屋の寒さがこたえたようだ。この日の客は、女性の一人旅の方だけだった。 翌日は、南大窯跡や北大窯跡、天津神社などを訪ね、家内と再び、備前焼きの店、巡りをした。窯跡は姿はなく、破片の残だけが往時を偲ばせる。最後に訪ねた「小西陶古」という店で、店の女性主から、我々でも手が出る品々のうち、その良さの見分け方を聞き、半分ぐらい時すでに遅しだが、五客セットの茶のみやプレゼントのカップセットを買い求めた。あやうく壺を買いそうになったが、飾るところを考えると踏みとどまって良かった。 帰路は、牛窓に回り、ホテルリマー二で昼食をとる。二十年ぶりぐらいであろう。美味くはなかったが、素晴らしい眺めだけで満足だ。古い街並みを散歩し、本蓮寺、高祖酒造発祥蔵、燈籠堂などを順に訪ねる。 備前方面に戻る途中、竹久夢二の生家が目に付いたので立ち寄る。何とも言えない郷愁を誘う絵だ。 2012年12月15日(土) 二日間、寮にいても退屈なので、会社のH先輩夫妻がよく行くと言っていた「浅草演芸ホール」に出かける。こちらも2500円で昼夜の入れ替えなしというありがたい席だ。 昼の部で良かったのは、金原亭伯楽の「四宿の屁」、円丈の韓流ドラマ、柳家小さんの「長短」、入船亭扇治の「尻餅」、柳家小菊の三味線。67歳になるという円丈さんは、小さな子供の声に邪魔されつつも笑いをとっていた。しかしトリが市馬の代演で、川柳の傑作「ガーコン」。前回は聞けたが、二回目はトリとしては勘弁願いたいという感じが正直なところだ。 夜の部は、柳家小燕枝の「小言念仏」、林家錦平の「壺算」、九代目桂文楽「掛取万歳」、林家三平「紀州」、柳家小里ん「たらちね」、林家正蔵「子は鎹」が良かった。特に正蔵は熱演で、最近の良い評判は聞いていたが、感動の涙を誘っていた。本人も満足だったのだろうか、最後の礼に現れていた。 2012年12月23日(日) 仏像を見る目が少  し出て、町田甲一氏が「大和古寺巡歴」で天平の三絶と評した、薬師寺の金堂三尊、唐招提寺の金堂本尊を改めて見たいと思い、家内と出かけた。薬師寺は、東塔の修理もあり、人は少なかったが、その分、落ち着けて見ることができた。金堂では、寺のお坊さんが説法をしていて聞き入る。最後は写経への協力依頼だった。三尊でも、日光菩薩と月光菩薩が素晴らしく、特に日光菩薩には魅せられた。黒光りは火災での金箔の溶け込みだと書かれていたが、独特である。後背は、江戸時代の補作だそうだ。そのせいか、きれいだ。 し出て、町田甲一氏が「大和古寺巡歴」で天平の三絶と評した、薬師寺の金堂三尊、唐招提寺の金堂本尊を改めて見たいと思い、家内と出かけた。薬師寺は、東塔の修理もあり、人は少なかったが、その分、落ち着けて見ることができた。金堂では、寺のお坊さんが説法をしていて聞き入る。最後は写経への協力依頼だった。三尊でも、日光菩薩と月光菩薩が素晴らしく、特に日光菩薩には魅せられた。黒光りは火災での金箔の溶け込みだと書かれていたが、独特である。後背は、江戸時代の補作だそうだ。そのせいか、きれいだ。東院堂の国宝「聖観音像」は激賞されているが、近づいて見ても、今回は、魅入られることはなかった。お顔が光線の関係かあまりよく見えなかった。 唐招提寺まで歴史の道を歩く。金堂の奈良時代建立の寺院金堂としては現存唯一のものである堂内には中央に本尊・廬舎那仏坐像、向かって右に薬師如来立像、左に千手観音立像の3体の巨像を安置するほか、本尊の手前左右に梵天・帝釈天立像、須弥壇の四隅に四天王立像を安置する(仏像はいずれも国宝)。講堂も国宝。本尊弥勒如来坐像(重文、鎌倉時代)と、持国天、増長天立像(重文、奈良時代)を安置する。これで三度目。ようやく少しは良さが分かったという段階だ。お土産コーナーで唐招提寺のビデオを見て見所がよく分かった。乾漆鑑真和上坐像はいつか見てみたいと思い、横顔の写真を買い求める。 |