|

【データ】

【メンバー】 |

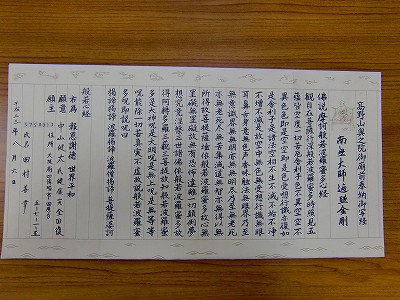

| このHPも、近年、番外編が多くなったが、東京に単身赴任後は、山の記録も回復基調にある。会社を移籍前は、ばちが当たるかと思うような、皆さんからのご厚情を受け、ここに記したい人生の思い出となるような出来事も数多いが、心の宝としたい。 しかし、和歌山で親しくていただき、人として敬愛する毎日新聞の嶋谷支局長から、是非とも言われていた、高野山夏季大学に参加でき、心に残る三日間となったので、HPに記すことにしたい。 夏季大学には、昨年も参加したかったが、自身が望んで会社行事として力を入れた、「ぶんだら節、よさこい踊り」と重なり、行けなかった。今年は、会社を移籍したので、それはそれでハードルは低くはなかったが、大震災があった年でもあり、自分を見つめ、また、教育にも活かせるのではと考え、H君と共に参加した。 高野山という地で、この年に、この行事に参加できたことは、人生の宝と言っても過言ではない。800人の定員が一週間で埋まり、7割がリピーター、中には50年連続という方がいるのも納得した。 今年のテーマは「日本に生きる」。 スケジュールと講師は、 ◇第1日◇ " 開講式(15時) " 在大阪・神戸インド総領事 ヴィカース・スワループ「India What、How&Why」 " 神戸女学院大学名誉教授 内田樹「公共性の再構築」 ◇第2日◇ " 高野山真言宗教学部長 村上保壽「吉野から高野山への道」 " 女優 岡田茉莉子「終わりなき物語」 " 山内見学・阿字観・写経会 " 宇宙航空研究開発機構(JAXA)教授 川口淳一郎 「『はやぶさ』が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その7年間の歩み」 " 東レ経営研究所特別顧問 佐々木常夫「個人も会社も成長するワークライフバランス」 ◇第3日◇ " 写真家 野町和嘉「私がみてきた世界」 " 漫才師 宮川花子「花子の生き生きライフ」 " 閉講式(12時半ごろ終了) であった。 宿泊先は、宝城院。阿字観、写経、奥の院への往復徒歩での2時間をかけての参拝。霊宝館・金剛峰寺の見学、宝城院の朝のお勤め、すべて体感した。 第一日目 東京から移動し、なんば発の臨時特別列車に乗った。ホームで親しくなったご婦人たちから同席でないことを惜しまれる。しかし人好き出会い好きの私だが、落ち着いた気持ちで高野山に向かうのが今回にふさわしいとも思う。 高野山ケーブルに乗るのも何十年振りであろうか。二両のケーブルは、満員電車状態だ。年輩者の方が多いので、短時間とはいえ、立つのは気の毒に見えるが、さすがに夏季大学に出るだけあって、元気そうだ。 ケーブルカーの脇は、あじさいやユリがきれいに咲いていた。山頂からは、臨時バスと同時に出る「奥の院行」に乗り、千手院前で降りる。女人堂までは、バス専用道路だ。 千手院前から人の流れにのって歩くと、会場の高野山大学松下講堂黎明館にある受付に着いた。支局長にお会いしたいと思い、係員の方に尋ねると、やんごとなき用ができ、参加できないと言う。携帯を確認すると、義理高い支局長から電話が入っていた。 電話をすると、参加不可は事実だったが、支局長に親しく、私も存じ上げている方が多数参加されるとのことで、その交流も含めてというお詫びとアドバイスをいただいた。 時間があるので、少し腹ごしらえということで、和風レストラン「丸万」という食堂に入ると、大変な混雑であった。しかし、料理は、さほどかからず、美味しい「親子どんぶり」が出てきた。 宿泊先の宝城院までは、少し距離があるが、大きな荷物なので、まず預けに行くことにする。途中に蓮華院があったので、除くと、見事な大賀はすが咲いていた。尼崎勤務時代、某氏から、その素晴らしさを聞き、名所も聞いていたが、評判通りの  花であった。 花であった。 ぽくぽく宝城院を目指すと、根本大塔手前で、見事なあじさいの群落に出会った。ひぐらしの鳴き声と共に、この時間だけでも、来た甲斐があったと思う。 宝城院では、チェックイン(宿坊では、こんな言い方は不適切だろうが)が許され、部屋に行くと、友のH君との二人部屋で、根本大塔も見え、うれしく思う。   もとより、クーラーなどないし、その必要もない。一息入れて、会場に向かう。H君が席をとってくれていた。参加者は熱心で、熱意に満ち溢れている。 今年のテーマは、「日本に生きる」。テキストの冒頭のあいさつに宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の一節「僕、もうあんな暗の中だってこわくない。きっとみんなのほんとうのさいわいをさがしに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう」が引用され、まさに、今年こそ、この場所で、この話を聞いてみたいという気持ちだ。 開講式挨拶では、高野山は「修行の場」であり、皆の幸せを願う「祈りの場」であること、また、震災被災者の方々のご冥福を祈り、「南無大師遍照金剛」を7回唱えた。 トップを切るのは、在大阪・神戸インド総領事のヴィカース・スワループ氏の「India What、How&Why」。当社もインド進出を控え、インドという国を知りたく、興味深く聞く。さすが総領事で無難に話され、カーストの話も、行間が読み取れる説明であった。 記憶に留めたいのは以下の通り ・正反対のことがあるのがインド ・西洋でもない東洋でもない。全てを受け入れる国 ・自由市場政策、低コスト、60%以下が25歳以下の人口構成 ・民主主義を貫いていて、NGO活動も盛ん。それを支える司法制度。簡単に公益裁判を起こせる ・カースト制度は憲法と民主主義によって薄まってきた。都市部では教育に名残があり、田舎では残る ・起業家精神が強い 強さの一つは英語を話すこと ・ガンジーの言葉 世界中の文化が可能な限り、自国に出入りするようであってほしい。しかし私自身は何にも流されない。自分の文化に自信を持って臨むこと 二番バッターの神戸女学院大学名誉教授 内田樹氏の「公共性の再構築」にはびっくりした。お題目とは離れたが、合気道の師範を通しての求められる人づくりは「大切なのは観察力と推理力。未知の世界と向かい合ったときに過去のマニュアルではない思考と行動ができる人」、司法、医療、教育が共同体の存立のためには最重要なのに、崩壊している。それらの復活がポイントというのは、納得性があった。ただ、近年大事件となった新興宗教と紙一重の話には、疑心暗鬼にもなる方もあったかも知れない。でも、この人を講師に選んだ毎日新聞の担当者にも興味を持つほど  、私にとっては、非常に面白い話であった。 、私にとっては、非常に面白い話であった。講義後、一先ずまじめに帰り、ビールも許された精進料理を終え、風呂に入り、支局長の友人の二次会の電話を待つ。見事に見つけられた居酒屋に行くと、女性二人と三人の男性が待ってくださっていた。支局長の友人は素晴らしい方ばかりで、初めて会ったとは思えない。こういう機会を紹介したかったH君もすぐに親しくなっていた。 男性の一人のK氏は、某代議士の秘書だが、彼の懐深い人柄で、4人ともすぐに旧知の関係になった。支局長とK氏の関係も濃いが、その濃さで今夜があるのだというメンバーであった。5人中、K氏も含めて、二人は、その日だけだったが、残り三人とは、翌晩も共にした。 22時の門限に遅れるわけにはいかず、きちんと帰り、眠りにつく。H君は教養たっぷりで、何を話しても、話題が濃くなる。 第i二日目 翌朝は、6時からの本堂での朝のお勤めに参加する。これも心休まる時間となった。そして、朝食。これは質素である。そして、時間があるので徳川御陵と女人堂にH君と出かける。残念ながら、早過ぎて入れなかったが、良い散歩となった。 第2日の講義は、場所を大師教会に移し、金剛峯寺ご住職のお授戒から。授戒は大師教会の講堂の板戸を締め切った薄暗がりの中で行われた。高野山真言宗の松長有慶管長が、人が守るべき「十善戒」を授け、「他人を優しく包み込む仏様の種を心に撒いて花を咲かせ、実をならせて下さい。そうすれば世の中は少しずつ変わってきます。まず、自分が変わって下さい」と諭した。   そして、高野山真言宗教学部長の村上保壽の「吉野から高野山への道」であった。歩くことが修行。「行徳」という言葉の意味を話される。このたび、その行徳という地に住むことになった私は因縁を感じた。 さらに、女優、岡田茉莉子の「終わりなき物語」、女優=生きることとしての想いが伝わる。岡田さんは1964年に吉田喜重監督と結婚し、生涯女優を続ける覚悟を決めたと述懐。「『岡田茉莉子っていい』と思ってもらえるよう、いい女優を目指したい」と誓った。ただ、時代は、女優はなくなり(だれでもなれるタレント)、映画会社もなくなつたという言葉はさびしかった。 昼食は、宝城院に戻り、山菜ごはんとそうめん。精進という言葉が徹底されている。昼休みに、霊宝館と金剛峯寺の見学を済ませ、午後は、山内見学・阿字観・写経会が予定されていたが、我々は、阿字観と写経会を体験する。

阿字観とは、禅宗で言う「座禅」、ヨガにも近い世界だ。そのさわりをおそわった。しかし、凡人の私は、少し眠ってしまったようだ。「喝」である。 写経は、癌と闘うN氏のことを想い、真剣に向かう。願い事という欄があったので、最初に気付いたのがよかった。敬愛する某社のH相談役の薬師寺におさめる写経の話も記憶に強いのが良かった。 そして、話は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)教授の川口淳一郎氏の「『はやぶさ』が挑んだ人類初の往復の宇宙飛行、その7年間の歩み」。川口氏と次の佐々木氏は、きっと2時間のいつもの講演を1時間10分におさめたと感じる内容の広さと深さであった。 印象に残った言葉 ・日本は、できない理由を探す文化。しかし我々はできる理由を探す。60%の確率で良い ・新しいページを開かないとより広い世界は見えない ・教科書には過去しか書いていない ・会議とは皆で決める場 ・人材育成とは、2代目が1代目を超えられるか。 ・現場に足を運ばず、ディスプレイだけで仕事をするえせのエンジニアが多い ・宇宙開発は高価なので、試作機=実機 ・成功のためには、国際的証人を入れる。純血はダメ ・はやぶさの教訓 技術より根性 アイデアで変革を 日本人が最初の文化を作ったものがなかった 製造の国から創造の国へ 高い塔を建てなければ新たな水平線を見えてこない 私たちはできるんだという自信が大切 このテンポはさすがに、ついていくのが大変かもしれない。川口氏の強調点も前日の内田氏の結論に近かった感を持った。人として、想いを持つこと、それには努力と責任感と勇気がいるということのように感じた。 この日、最後の東レ経営研究所特別顧問の佐々木常夫氏の「個人も会社も成長するワークライフバランス」も有名人だが、内容は期待以上なるも、イメージとは違う迫力を感じた。ニヒルな質問への受け応えも経験と思索うらうちされた自信であった。 こんな濃い一日があるんだなぁと感じつつ、夕食を終えると、二次会の御誘いは、高野山唯一のスナックであった。この日はメンバーがさらに増え、またまた、いい方に出会えたという感謝で門限目指して宿坊に帰る。 第三日目 最終日の朝は、5時半から歩いて奥の院を目指す。2時間はかからないだろう。奥の院への道は思い出深い。とくに雪の日の思い出は強い。今回、知ったのは、一番大きいお墓は、大河ドラマとなっている「江」の墓ということ。確かに大きかった。そして奥の院にN氏の完全回復をお祈りし、階段を下りると、二次会の二日間を段取りしてくださったM氏がいた。お大師さんのおみやげだろうか。   M氏は、和歌山では、有名人である。一歳年下だが、見た目通りの温厚な味のある方で、実にいい方である。江の墓の十メートル手前にあるM氏先祖のお墓など案内いただきながら、実に有意義な帰路となった。運動後の食事は美味しく会場に向かう。  最終日の最初は、写真家、野町和嘉氏の「私がみてきた世界」。写真を通しての想いは、強く伝わった。また、最後は宗教に行き着いた。普遍性があるから。どこに立ち返ればいいのか模索しているとの言葉が耳に残る。 最後は、リラックスさせたいのか、漫才師、宮川花子さんの「花子の生き生きライフ」。大助さんへの想いが伝わり、終わった。 電車の関係で、閉講式に出ることなく、バス停に向かった。半日も滞在できない自宅へ向かう時間も、この三日間の夢のような時間を惜しむ。 HOMEへ |