|

【データ】

【メンバー】 |

| Iさんは、熊野古道中辺路、小辺路に加え、大辺路も歩かれていて、Mさんも、大雲取越・小雲取越を終えれば、完歩となる。IさんがMさんを運転手役でサポートするというので、お誘いを受けたので、喜んで参加する。 私は、中辺路は、滝尻から大社まで山登りを始める前に歩き、小辺路は、昨年のGWに完歩した。植林帯が中心なので、人気ほどのことはないと思うが、大雲取越・小雲取越は、どうしても歩いてみたかった。天気予報は二日とも雨だが、延期の連絡はなかった(^_^;)。 小雨ならかえって涼しいが。 I夫妻が、前夜祭を催してくれ、宿泊までさせていただけるというので、大変楽しみにしていた。金曜日は、有休をいただき、妻と梅田芸術劇場で開催しているウィーンミュージカルコンサートなるものを存分に楽しみ、百貨店でおみやげを買って、南海電車に飛び乗る。 ウィーンミュージカルは、女性の観客が99%以外は、すばらしいもので、妻と本物のミュージカルを見たくなった。 みさき公園に迎えに来てくださったI夫人の車は、真っ赤でストライプのルーフの超おしゃれなミニクーパ。これにびっくりしてたどり着いたI夫妻宅は、バラを中心としたガーデンがすばらしく、I夫人に丁寧に説明を受ける。以前、おじゃましたときは、途中段階だったが、出来上がるとすばらしかった。 さらに、おいしい「けんけん鰹」に、冷豚しゃぶに、サラダで、お酒も進む。Iご夫妻、Mさんとも久しぶりで話がはずみ、さらにMさんが、この10年の思い出の山行写真スライドを映してくださり、超朝型のIさんを除き、12時近くまでの宴となった。明朝は、4時起きというのに。 ぐっすり寝て、朝の目覚めは、4時30分であった。Iさんが朝食の支度をしてくれていた。おいしい味噌汁、卵焼き、ハムサラダをいただき、いざ、出陣。5時34分だ。アルコールの残っていないMさん、私の順に運転する。 高速道路が田辺まで伸び、那智までは、中辺路まわり、串本まわりも距離時間ともに、さほど変わらないということだが、Iさんの決断で、串本まわりとする。すさみの恋人岬、江住の喫茶「PANORAMA」、最近串本にできた高級ホテルなどを確認しつつ、大門坂駐車場には、9時20分過ぎに着いた。途中、雨の中のキャンプはあまりにもということで、Iさんが小口自然の家にかけあい、大広間ならと言うことで泊めて頂けるようになったので安心だ。 あいにくの雨だが、立派な休憩所で準備が出来る。ここでIさんと別れ、傘をさして出発する。ガイドブックは、和歌山県の詳しいネットのコピーとそれを観光課が冊子にしたものをMさんが仕入れてくれていたので安心だ。大門坂取り付きの立派な石碑の前で、記念撮影し、民家の間を進むと、鳥居があり、茶屋もあり(この辺りの民家でI氏は漬物全てを買ったとか)、熊野詣参りの女性衣装も貸し出している(2000円〜)。少し登り始めると熊野詣参りの女性衣装を来た人が二人撮影していたので、写真の許可を願うと後姿ならと言うことであった(^_^;)。   さらに登ると、前に団体観光客がいてガイドがここがガイドブック等に頻繁に撮影されるスポットですと紹介し、皆が写真撮影し出すので、先に進めず、我々も撮影する。杉の巨木は立派で、これで昔のように人が少なく苔むしていたら、なるほど絵になる。 景色を楽しみながら登ると、終点に距離は600m、階段数は237段、杉は132本の紹介があった。ここからも、みやげもの屋の間の急階段を上るので、那智大社や青渡岸寺までは大変だ。那智黒もなかなか売れないのか3袋1000円を4袋1000円にするとおばちゃんが客引きしていたが、売れない(^_^;)   たどり着いた那智大社では、神殿で結婚式の最中で非常に風情があった。青渡岸寺にも参った後、三重塔と那智の滝が見える撮影スポットで撮影し、いよいよ山道に入る。ここから、那智高原までは、石畳だが、通る人も少なくて、苔むしていて、古道の名残は色濃かった。観光地なので、登山感覚はないが、大門坂取り付きから、那智高原までは、かなりの標高差だ。   那智高原は、ローラースライダーなどの遊具も充実した園地だが、雨なので、誰もいない。 最上部にある管理棟を目指して上がるが、閉まっていた。しかし、すぐ先に休憩所のあずまやがあったので、ベンチや机は濡れていたが、一息入れる。小口まで13kmの表示を過ぎるとフラットな快適な道が続いた。500m毎の表示は、その間の所要時間がイメージと違うのが不思議だ。上りでもないのに意外に時間がかかったりして、本当かなと思ってしまう。 登立茶屋跡を過ぎると、石畳の上りが続き、植林帯だが、うぐいすの鳴き声が大きい。ガスで包まれたフラットな道は幻想的だ。しかし、また、急になり、残り小口まで11.5kmとなる。次の残り11kmまではフラットなので、平地並みのスピードだ。 残り10.5kmの表示から舟見茶屋跡までも上りが続く。右折して、舟見茶屋跡のあずまやで、あたたかいものを飲み、Iさんにも電話を入れる。折角の見晴らしの良いところだが、ガスで何も見えない。   すぐに標高883mの舟見峠で、ここから下る。残り9km地点で、舗装林道に出ると、八丁の堀割と呼ばれる箇所が右手にあった。林道は横切る程度で、下るように進むと小川沿いに出る。 小口まで8.5kmの表示を過ぎると上りになり、林道を横切った。13時過ぎから地蔵茶屋跡まで、林道歩きが続いた。単調だが、結構歩いたので、気分的に楽だ。雨足は少し強くなったが、地蔵茶屋跡の休憩所は、囲炉裏もあり、宿泊も可能なスペースがあった。水道やガスレンジもあったが、使えない。関係者のみのようだ。 岐阜から来られた上品なご夫婦がいた。8時過ぎに大門坂を出られたが、ゆっくりのスペースで歩かれたとのことだ。

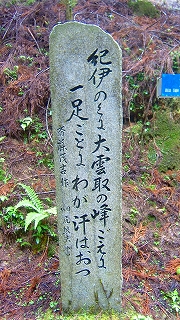

Mさんに買って頂いていた柿の葉寿司とミニカップラーメンで一息入れ、休憩所を出る。ここから石倉峠までは、標高差100mほどだか、疲れてきていた足にはなかなかだ。茂吉の歌碑もある峠で記念撮影し、最後の難所の越前峠に向かう。  一旦下り、残り5km地点を過ぎると、川沿いのフラットな広い道を進む。そして橋を渡ると、最後の急坂だ。越前峠に向けての最後の急登だ。何故越前峠というのかは不明だし、標高がm以下まで表示されているので、右奥の石は、三角点にも見えたが、苔むして確認できなかった。やはり最大の難所のためか、学校登山のプレートが多い。 ここからは、胴切坂(どうきりざか)と言われる急な下りだ。標高差で700mぐらいは下る。あまりにも急なため、歩く者の胴体が捻じ切られそうになる、というのが由来だそうだ。確かに膝に応え、もう少しのところで、濡れた石に転倒して、あわやけがをするところであった。安い傘が壊れただけですんでよかった。傘をさしてでも歩ける道だが、雨の日は石畳がかえってすべる。小口自然の家の管理人もすべって骨をおった人もいたと言っていた。途中には、歌碑が多く、ネット情報によると、「大雲取越えだけでなく、小雲取越えにも、歌碑が多数設置されている。主要な歌人では、斉藤茂吉、土屋文明、長塚節などが挙げられるが、このうち茂吉と文明は、1925年(大正14年)に弟子1人を伴って雲取越えを歩いており、文明は1961年(昭和36年)にも同じ行程を再訪している。」とあった。

疲れた足には、この標高差を下るのは辛いが、上りよりましだと思うしかない。最後の休憩所手前の久保の旅籠跡の案内には昭和35年まで人がすんでいたとあった。こんな山中で住むのはこわくなかったのか?どんな人だろうと思う。休憩所で、一息入れ、小口まで残り1kmを切ると、円座石(わろうだいし)があった。これもネット情報によると、「3つの梵字が彫られた巨石。その名は、神々が円形に座して談笑したことに由来するとされる。3つの梵字は、熊野三山に対応する。」とある。苔に覆われた巨岩(左上の写真)であった。自然の家でIさんは、わろうざをだというのは、和歌山弁だからという解説に、うなづく。 ようやく民家に出て、Mさんは、階段を下りたが、道なりに進む道が古道のルートのようなので私はそちらに進む。右に見える廃校が自然の家かと思ったがそうでなく、Iさんが車で出迎えて下さり、雨足が強くなった中を、自然の家に向かう。 自然の家は、一泊二食なのに、7350円と安価だ。しかし、風呂も結構広く、夕食も朝食もばっちりで、ラッキーであった。おまけに無料の洗濯機もある。先ずは、風呂に入り、ビールを飲み、夕食を待つ。3人は気心がしれていて、楽しい一時だ。地蔵茶屋で出会ったご夫婦は、1時間遅れたので、ずぶぬれであった。客室は明日カヌー大会もあり、満室である。 夕食は、さしみ、鮎の焼き物、鰹のたたき、天ぷら、そば等もりだくさんであった。味もなかなか良く、幸せであった。Iさんの機転のきいた変更のおかげだ。前夜4時間ほどの睡眠で、この日は20時にはテレビをつけたまま、眠ってしまった。 最後に、ネット情報によると、「大雲取越えの名は、近傍にある大雲取山(966m)の名、すなわち「雲に手が届きそうなほど高い山」に由来するという。しかし、実際のルートが最高地点でも1000mに満たないことを考えると、高いというよりも厳しい山道であることを強調した表現と考えるほうが自然である。幾つもの峠を急坂の登り降りを繰り返しながら越えてゆく、その厳しさは今日でもなお確認できるし、そうした厳しさに由来する地名も多い(「亡者の出会い」「胴切坂」)からである。また、古人の参詣記にもその厳しさを伝えるものがあり、藤原定家は、後鳥羽上皇参詣の同行記の中で、次のように記している(定家は那智山から本宮までを一日で越えている)。終日、険阻を越え、心中夢の如し。未だかくの如きことに遇わず。雲取・紫金峯、手を立つる如し-『熊野道之間愚記』 小雲取越へ続く |